曾氏宗族 「天下一曾無二曾」

一、曾姓源流

曾(Zēng)姓源出有二:

壹‧曾姓歷史來源,據中國記載姓氏的最早典籍《世本·氏篇》

及宋人鄧名世《古今姓氏書辨證》記載:

曾氏是軒轅黃帝的後代,黃帝為人類共同始祖,黃帝的第25

個兒子昌意是曾姓之祖,昌意生顓頊,顓頊生鯀,鯀生禹。

堯命禹父親鯀治理水患,而鯀圍堵法治水九年無效。舜繼承

堯位後仍然命鯀治水,結果勞民又傷財而沒有消除水患,於

是便殺鯀於羽山,舜並命鯀子禹繼續治水。禹受命後,為了

治理水患從二十歲開始,歷時13年,三過家門而不入,採用

疏導的方法,終於消除水患。因獲得重大的歷史功績,舜讓

禹繼位成為部落聯盟首領;後世尊稱為大禹。禹繼承舜位後

便制定刑法嚴格懲罰違令者,因而勢力日益強大。時過多年

後他因年老力衰,按當時禪讓制應讓東夷部落聯盟首領皋陶

的兒子伯益做繼位人,因皋陶父子幫助禹治水。但禹死後眾

多部落聯盟的首領卻反對伯益而歸順禹的兒子啟。啟聯合各

部落首領的勢力,殺掉伯益而建立了我國歷史上第一個王朝

夏朝,建都於陽城(今河南登封縣的東南部)。啟生仲康,

康生帝相,相生少康,少康封其次子曲烈為甑子爵,在甑

(今山東臨沂市蒼山縣向城鎮)建立鄫國,為鄫國之始,後

來便以封地為姓,曲烈從此姓鄫。少康的這一房子孫所建的

鄫國歷經夏、商、週三代,大約相襲了近兩千年,一直到春

秋時代,即西曆前567年才被莒國所滅。這時懷著亡國之痛

的太子巫出奔到鄰近的魯國,並在魯國做官。所以後代便用

原國名鄫為姓,後來去掉邑字旁,意思指離開故城,改稱曾

姓,此為曾氏得姓之始。後人為尊敬曲烈世子巫為曾氏第一

始祖。從曲烈至巫改為曾姓,經歷54傳至巫,58傳至曾參。

【本文取證符合曾氏忠恕堂大舉公祖堂(公廳)之右面牆對聯。】

《黃帝之前人無姓氏,黃帝始定十二姓(姬、酋、祈、巳、滕、箴、任、荀、僖、佶、儇、依),今之諸姓氏俱由此十二母姓演變而來,由是或以地、以國、以官、以王父字皆以為姓,又有賜姓改姓者。黃帝十傳至夏少康封次子曲烈于鄫,以封地為姓,鄫氏以曲烈為鄫姓始祖,傳至春秋魯襄公六年,莒滅鄫國,五四世太子巫,棄鄫奔魯,去邑為曾姓第一始祖。》

貳‧據有關資料所載,外族或外姓冒姓,少數民族中土家、彞、 苗、黎族均有此姓。

二、曾姓人口

曾姓在大陸人口眾多,集中分佈在四川、湖南、廣東、江西等四

省居多,這四省曾姓人口約佔大陸漢族曾姓人口的百分之六十六

。曾姓是當今大陸姓氏排行第三十八位(依大陸2010年官方統計

,目前排行第三十二位)、台灣第十六位的大姓,人口眾多,約

佔中國漢族人口的百分之零點四九(約630萬人)。

曾氏自古以來就是名門大姓,無數傑出祖先,一點一滴地累積一

連串光榮歷史,具有崇高的地位。最具代表性的就是人人都衷心

敬仰的曾子。

三、歷史名人

曾 點:字子皙,亦稱曾皙,春秋時期魯國武城人。曾參之父,

孔門弟子七十二賢之一。

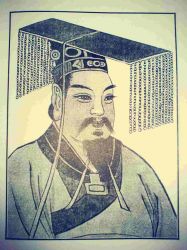

曾 子:即曾參,春秋末期魯國南武城(今山東省費縣)人,孔

子的弟子,以孝著稱。相傳《大學》是他所著,被後世

儒家稱為“宗聖”。

曾 鞏:北宋文學家,字子固(1019-1083),南豐(今屬江西省

)人,世稱南豐先生。嘉祐進士,嘗奉詔編校史官書籍

,官至中書舍人,曾為王安石所推許。散文平易舒緩,

長於敘事說理,講究章法結構,世人尊為“唐宋八大家

”之一,有些文章對當時在位者的因循守舊表示不滿,

主張在“合乎先王之意”的前提下對“法制度數”進行

一些改易更革。有《元豐類稿》。另《隆平集》也題為

所作。

曾國藩:清末洋務派和湘軍首領。原名子城(1811-1872),字

伯涵,號滌生。湖南湘鄉人,道光進士,曾任內閣學士

、兩江總督等職,後病死南京。有《曾文正公全集》。

四、宗聖曾子祖訓:

孝悌忠信,禮義廉恥;三省誠身,道傳一貫。

五、堂號

三省堂:孔子弟子曾參非常注意修身,每天從三方面檢查自己的

1.為人做事有沒有盡到心。

2.和朋友交往有沒有失信。

3.老師所教的有沒有復習好。“三省堂”即由此得名

武城堂:曾氏源出姒姓。夏帝少康封小兒子曲烈於鄫(在山東省

蒼山縣西北)建立鄫國,歷夏、商、周三代,公元前

567年被莒國滅掉,太子巫逃往魯國,後稱之武城,即

今濟寧之嘉祥縣境。“鄫”去邑(阝)為曾,稱為曾氏

。曾巫的曾孫曾點,字子皙,是孔子賢弟子;曾點兒子

曾參傳孔子之學,被後世儒家奉為 “宗聖”。武城為

曾姓遠祖發祥地,名本源此。

忠恕堂:曾點公(宗聖曾參之父)居山東濟寧嘉祥縣,初居之室名

三省堂,後奔魯,魯國封公,又號魯國堂;父為忠,子

為孝,魯王呼為忠恕堂,“忠恕堂”因此得名,曾點公

因此被後世族裔尊為“曾氏忠恕堂始源”。

【取證符合曾氏忠恕堂大舉公祖堂大理石刻“大舉公來臺略史”】

追遠堂:取春秋末期魯國南武城(今山東省費縣)人曾參“慎終

追遠”之意。

曾氏宗族主要堂號:

“忠恕堂”“三省堂”“宗聖堂”“追遠堂”

“魯國堂”“武城堂”“廬陵堂”“魯陽堂”

“敦本堂”“守約堂”“養志堂”“若文堂”‧‧‧ 等。

魯國堂:因曾姓始祖曾巫在魯國供職,而且是曾姓得姓之地。

武城堂:為宗聖曾子出生地,也被曾姓族人作為堂號。

三省堂:來源於“吾日三省吾身”的名言。

宗聖堂:是因曾子被尊稱為“宗聖”而來。

追遠堂:來自曾子的“慎終追遠,民德歸厚矣”一語。

敦本堂:是以垂戒訓勉後人的禮教為堂號。

守約堂:是以垂戒訓勉後人的禮教為堂號。

六、桃園新屋鄉下埔村曾氏:來自廣東陸豐縣,自武城繁衍而來

。族譜編纂:台灣桃園永安村曾姓沿起及原籍界台籍歷代譜

序不分卷曾門 1962年刊本一冊。

【曾氏家規】

孝親悅心,尊師扶幼;世襲立嫡,承嗣立長。

嫡宗不婚,子嗣敏聰;撫子繼嗣,同宗擇姪。

招贅為嗣,宗聖脈混;淫邪亂倫,聖規則罰。